《申报》宣传广告与女性形象建构——以《新女性》为例

摘要

作为研究电影历史的重要依据,《申报》上的《新女性》报道传达了20世纪20-30年代左翼一派的进步思想,在一定程度上对女性苦难进行了思考,彰显出女性反抗精神的可贵。但受制于社会背景、知识分子的政治诉求框架、男性导演的视角和消遣态度,影片及其推动探讨的女性命题存在局限性,并非完全意义的女性话语,“新女性”依旧成为男权框架下的伪命题。

一、《申报》宣传语与反抗的“新女性”——主体意识和进步性

《申报》作为影片宣传和社会思想传播和延伸的阵地,是研究电影的重要依据。左翼电影《新女性》于1935年的《申报》上多有刊登,导演蔡楚生以明星艾霞为原型,选取当时流行的女性题材,通过对女作家韦明人生的叙述,表现那个时代的女性在独立和依靠男性之间的选择和挣扎。纵观1935年《申报》对《新女性》的宣传和报道,不难发现导演以及当时的左翼一派想要向大众传达的观点,其中最具代表性的是3月16日的《新女性》广告。

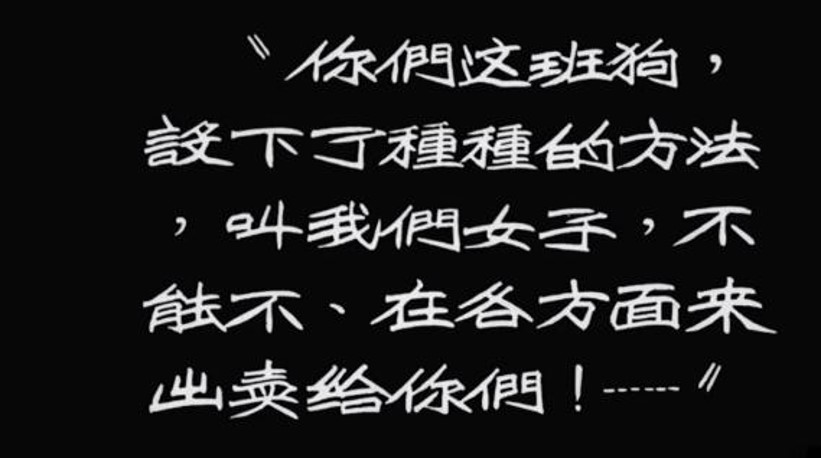

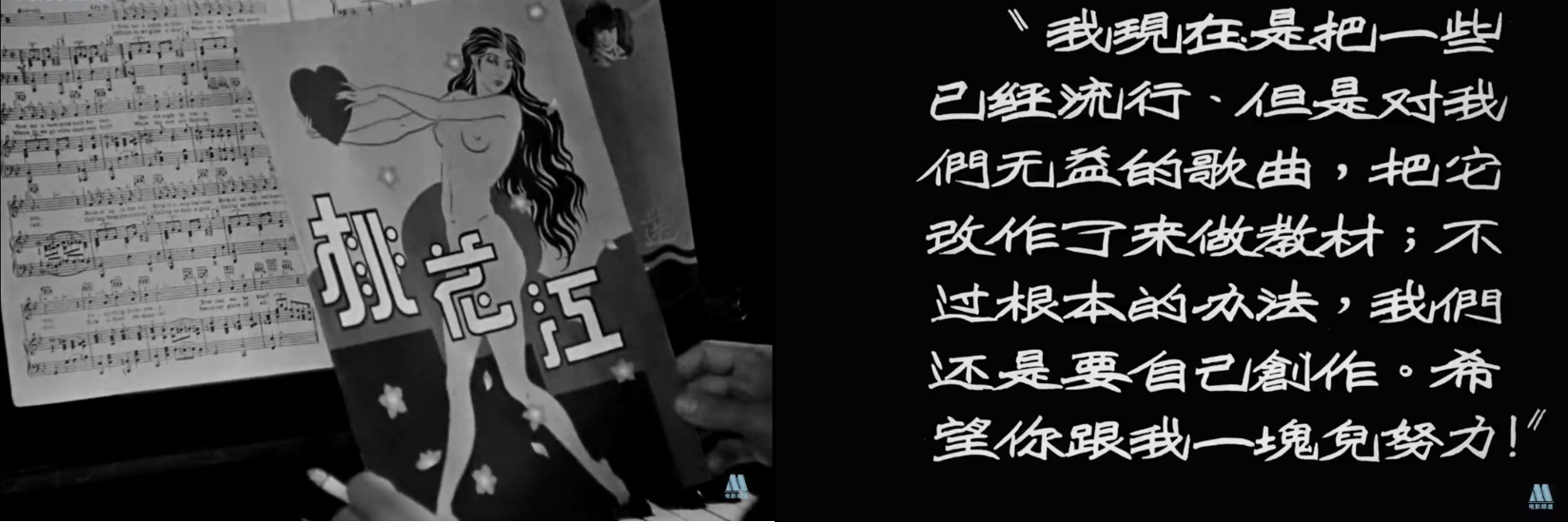

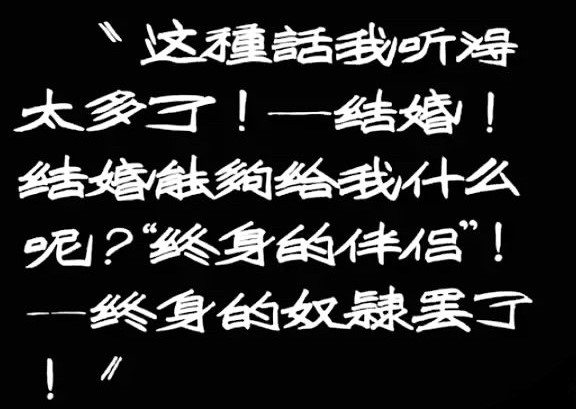

在剧旨提要中,编者列举了女性独立人格养成的九条宗旨,从这些宗旨中可以瞥见一定程度的人文关怀和女性主体意识,并且在影片中也有对应的形式呈现。整部影片的叙事以女主角韦明为中心展开,她和与她人生轨迹交叉的王太太、李阿英成为了全片最具代表性的三个女性形象。报纸的宣传语与影片中三人的对比剪辑形成了呼应。如“鼓励妇女自食其力之独立生活”“提倡劳动妇女间之消灭文盲运动”,当韦明和王博士在去舞会的路上时,劳苦大众在工作,李阿英在工会给女工上课,这组镜头分别出现在圆形窗户内;“剖视社会对女性之歧视观念”,遭受舆论非议的韦明的控诉通过字幕在视野中央强调,点破了男权社会对女性的职场歧视、性骚扰和荡妇羞辱的现状;“攻击流行之淫词曲”,李阿英将靡靡之音《桃花江》改为《黄浦江》;“指示妇女摆脱恋爱之迷惘”,韦明拒绝王博士时所说的“终生的奴隶罢了”和向余海俦表露爱意时遭拒形成矛盾的对比;在王博士的车上,韦明靠着窗陷入沉思时,她过往的人生影像在车窗上铺开,以韦明的个人视角讲述她从大家闺秀到为了爱情与恋人私奔又被抛弃的经历,影片后半段韦明陷入苦恼时,她独自来上海打拼的画面也出现在她的头上,这些巧妙的插叙都不是单单在交代个人经历,背后也暗示当时女性意识萌芽产生的客观条件:“新女性”形象的建构与时代背景、经济发展、思想进步、政策方针等有着紧密的联系,女性对话语权和社会地位的要求与整个社会的进步是相辅相成的。[1]韦明的“新女性”愿景不是无缘无故产生的,而是身为家境良好的女性有更多的机会和条件接受教育,接触五四思想,从而追求独立和婚恋自由的新风。这也呼应了当时左翼一派所接受的自由启蒙思想的背景。

从影片叙事本身,导演对韦明的刻画展示出“新女性”形象的建构是一个矛盾的话题,而《申报》对其的宣传语也延伸了这样的矛盾性。韦明走在成为“新女性”的路上,但无法达到导演最终定下的“新女性”标准,正如现实中的艾霞和阮玲玉也无法证明自己,最终难逃悲剧结局。然而她们即便终遭摧折,至少敢于反抗黑暗和不公,曾为独立的人格、尊严和自由而抗争过,哪怕只有一瞬间的精神也足以受到褒奖。从女性主体的视角看,“新女性”是一种纯粹的反抗精神,女性角色命运上演的过程本身便是一种反抗。这是《新女性》在建构女性形象方面的进步性所在。

二、《申报》宣传语与死亡的“新女性”——议题置换与男性凝视

在特定的社会环境下,看似充满女性意识的话语也存在一定程度的欺骗性。《新女性》与其在《申报》上的宣传也存在刻意的导向,进步性背后隐藏着一种左翼男性视角的局限,具体表现为重构——政治议题的置换,和凝视——男性对“女性死亡”的消遣。

1、左翼重构

回看3月16日的《新女性》广告,夹在标题中间的文案为“新女性,站在人的战线,为女性而奋斗”。表面上合情合理,实为偷换概念,架空了话题的重点。剧旨提要中也有少数宗旨有异曲同工之效,如“暴露国际殖民地都市社会诱致女性堕落之黑暗势力”“暗示新女性之新的生活精神的模范”,结合影片的叙事,不难发现一二。

在《新女性》的三个女性代表中,王太太是依靠男人、没有独立精神的典型,李阿英是理想中独立自主的典型,韦明是一个不想依靠男人,却又被生活压迫的小资产阶级女性,是中国女性的悲剧载体。三人各自代表当时三个不同阶级和立场,在剧情上也互相映射,如韦明被王博士和王太太羞辱时,李阿英挺身而出为韦明解围,三个女人在同一画面中形成鲜明的对比,突出李阿英的力量;影片末尾,在病床上呐喊“我要活”而死去的韦明体现出反抗意识的巅峰,她和以李阿英为首的高唱“新女性歌”挺胸牵手并排走向前方的女工们再次形成对比,那份写着“女性终为弱者”的报纸被女工们丢弃、践踏的特写镜头,伴随着韦明的死亡再度传达出导演的思想倾向——李阿英才是真正的“新女性”。

但这个结论显然难以引起共鸣,因为李阿英的形象在全片过于单薄,她几乎没有了女性特征,没有父母,没有丈夫,没有家庭,没有个性,甚至没有个人日常生活。她不是一个有血有肉的真实人物,而是一个想象中的“新女性”,是作为“影子的巨人”的存在。影片末尾所暗示的“新女性”的唯一出路,是一条乌托邦之路,是像李阿英一样淡化甚至抹去女性的性别特征,像男人一样与工人阶级联合起来,将私人的“我”变成集体的“我们”。由此,妇女解放的议题被置换成为民族解放的议题。女性身上被寄托更高层面的现代气质和革命气质,成为了一个象征性的符号。

从革命视角再看“暴露国际殖民地都市社会诱致女性堕落之黑暗势力”“暗示新女性之新的生活精神的模范”这几条,都是在借物抒情,借“女性”喻“民族”,喻“国家”,被批判的殖民地都市社会和买办资本,与其说是女人的“敌人”,不如说是民族、国家的“敌人”,而民族、国家的正确走向是摒弃封建主义和资本主义,走向共产主义,至此女性形象的建构全面颓败,取而代之的是左翼革命乌托邦的成功建构,影片真正的主题也浮出水面——知识分子改造,工农结合,抓住无产阶级革命的曙光。

所以导演是在给中华民族指明出路,给迈向现代的“人”指明出路,而压根没有给真实世界中的女性指明出路。不是“新女性”,而是跨越了性别的“新人”“新社会”。也正因如此,韦明和李阿英的部分台词浮于表面,报纸上“纠正妇女之厌世观念,并反对其自杀行为”的口号也显得格外空洞。

女性形象的符号化,意味着对真实女性主体意识和女性话语的明褒暗贬,对女性而言是另一种程度的可悲。究其本质,《新女性》的女性话语是由男性导演发出的,《申报》上的宣传语也由男性掌握主导权,这些都不是彻底的女性话语和女性经验,因而建构出的女性形象也不可能是真正的“新女性”,在男权社会中,“新女性”的命题是被男性曲解而重构的,多半只抛出问题,再抛出轻描淡写而高高在上的劝诫,根本无法解决女性实际生存困境。

2、男性凝视

除了对女性真实命运和主体性的傲慢重构,男性视角的局限还表现为性别权力关系下的凝视和消遣。美国作家埃德加·爱伦·坡曾说:

“美丽女人的死亡,毫无疑问,是世上最有诗意的主题。”

这句话道遍了古今中外很大一部分男权话语体系创作的内核,即“女性受难”,或“女性死亡”议题。在中国具体表现为的“苦情戏”模式:“受虐”与“施虐”的结合,以此在观者中引起或同情、或愤怒、或满足等多种直接的情绪和反应。[2]这类苦情戏往往被提升到社会批判、现实控诉的时代高度,但又不达本质,究其原因,女人们除了被用来为男性宏大叙事或权力工具命名,并作为献祭理想的棋子,余下的作用便是给男性留有凝视和消遣的余地,强者对弱者具备最根本的压迫,在此基础上对其苦难与美共现于一体的观赏、想象和沉迷,最终对其走向毁灭的唯一结局津津乐道,深以为美,怀着“哀其不幸,怒其不争”的虚假怜悯,实则享受她们的苦痛,以获得掌控的安全感和快感。

男性创作的女性电影中产生的主体性,即使在最具颠覆力的时刻,仍参与了一个自恋的、对性别政治和性别化政治的回避,虽然这种回避采用了“女性化”的形式,但又可称它为“男性化”的。[3]“女性死亡”的设定目的通常用来比喻男性抗拒霸权的牺牲,成为一种“男性幻想”和政治议题的置换手段。这种议题在当时的中国反映出反封建和反社会强权话语的诉求和意识形态,固然一定程度思考了女性困境,但局限性终究难以避免。男性对女性的霸权自古存在,抛开最本质的性别压迫奢谈女性解放是脱离实际的。囿于父权和男权框架下的“新女性”是伪命题,生发出的是对社会解放的无限渴望,而不是女性本身的解放。女性议题被裹挟在“人的议题”和阶级斗争的宏大叙事中,女性被压迫的根源通过结构性压迫的矛盾转移和“诗意化”的消遣仍旧被遮蔽了。“新女性”的死亡成为必然。

结语

综上所述,《新女性》及其在《申报》上的广告宣传共同建构了一幅充满矛盾的女性形象图景,同时兼具女性主体的进步性和被男权体系、左翼知识分子解构的消极宿命。进步性在于愿意讲述女性故事,展现一部分女性话语,消极宿命在于此般讲述是不彻底的,依旧漠视了性别结构性压迫。如何建构女性视角下真实的女性形象,亟待不断反思和实践。

参考文献

[1]《新女性》广告,《申报》1935年3月16日。

[2]汪方华《<新女性>:中国电影传统——苦情戏》,《当代电影》2004年第4期,第28页。

[3]张淳《谁是“摩登女性”?——左翼影片的“新女性”建构和革命话语的转变》,《济宁学院学报》2012年第33期,第29页。