你的天空可清朗>>田野考察流水账

1

田野考察结课了。

当天晚上我坐于桌前,真正地意识到我与田野考察的短暂交际已经结束。

打开Word,却不知道要说些什么。其实想说的很多,但不知道如何表达。

重新点开小组的视频,回忆起组员们度过的时光,情不自禁地露出微笑,不知是第几次看到其中那几个搞笑的片段,由于已过午夜,我无法在宿舍里放声大笑,忍耐得很辛苦。略微发颤的鼻息混入茶杯口升腾的滚烫热气中,午夜似乎也不那么寒冷。

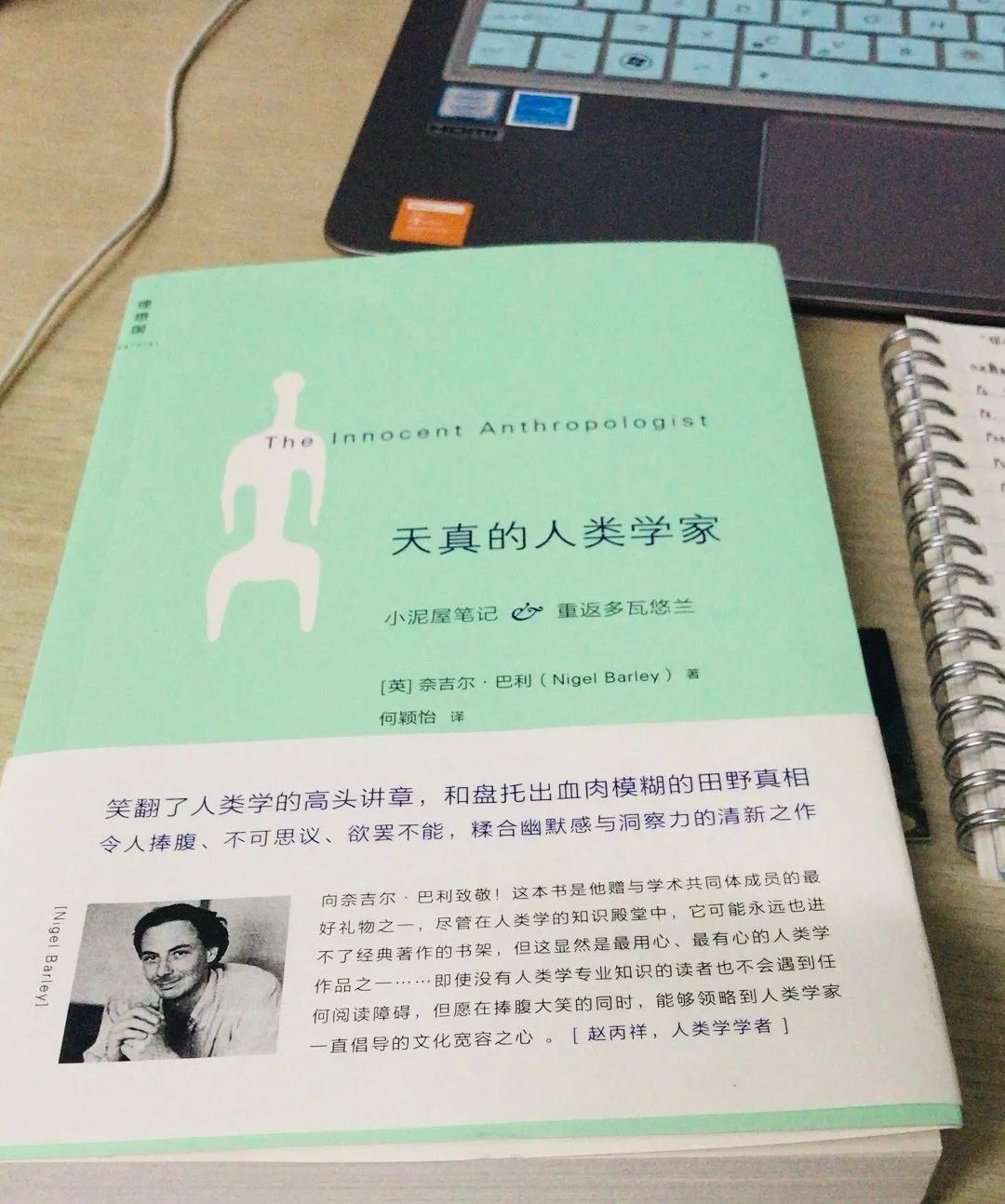

桌边那本包着薄荷绿封皮的《天真的人类学家》被压在厚厚的六级词汇书下面,我把它抽出来,堆在了六级词汇的上面,仿佛这样就能让即将来临的六级带给我的压力不翼而飞。

这是不是一种天真的体现呢?

脑海里不由自主地浮现出书中多瓦悠兰常见的一句问候语:“你的天空可清朗?”

实话说,我不知道自己天真还是不天真。

2

对于田野考察,我起初是很天真的,事实上可能是天真过头了。

田野考察这门课的实际情况和我最初的预期完全是两种画风。还没上课之前我是怎么想象这门课的呢?田野考察嘛,字面意思上看,大概跟上学期的外出写生课差不多吧,老师带领着全班到某个田野里,或许背个画板,或许带着本子,随便写写画画,回去再写一篇观后感,算是结束了,因此一开始对这门课根本不感兴趣,期望值是不高的。

事实证明我太天真。

当我从老师嘴里听到“人类学”三个字眼的时候,仿佛打开了新世界的大门。

这是我人生中第一次近距离地接触到人类学这个专业。

从我之前的印象中可以看出我对田野考察这门课以及人类学的误解并不少。

首先是地点的误解,田野考察一定是在田野吗?我总是把田野工作妖魔化为所谓的“上山下乡”,但实际上所有实地参与现场的调查研究工作,都可称为“田野考察”。

其次是过程的误解,田野考察是人类学研究的最初也是最基本的方法论,我一直以为这是一项轻松而愉悦的工作,类似于旅游,不过是比一般的游客多了之后的总结报告陈词罢了。而在听了老师对自己亲身经历的讲述和阅读过《天真的人类学家》之后,我对此完全改观。

事实上,我从未想象到人类学家的工作如此的艰辛而充满了潜藏的危险,但同时,不能否认和忽略的是,这份工作也有着与众不同的乐趣和意义。

如刀口舐蜜。

读《天真的人类学家》,开篇就给我一种很不一样的感觉。当初老师极力推荐的时候我还不以为然,在我固有的刻板印象里,人类学的民族志都逃不过冗长而无聊枯燥的特征,充满着我们所无法理解的学术词汇和复杂概念。

但事实证明,我还是太天真。

我怀着啃噬老学究的严肃心情翻开,但随即发现这基本上就像一本日常生活的流水账,语气平易近人而且生动幽默,如同在阅读一本情节波澜起伏的小说,时不时还冒出令人捧腹的情节。

如果要我用一个词来形容这本书,“有趣”二字足矣,这很直接,很朴实,又很真诚。我认为不需要多么华丽的词藻来赞美它,因为只要你读下去,你就会觉得有趣,那是一种真实的有趣。

当时这本书出版后打破了大部分人对人类学的刻板印象,对我来说效果也是这样,一直以来我对于人类学的偏见和误解在这里也迎来了一个转折点。

作者奈吉尔·巴利用他自己的亲身经历告诉读者人类学家进行田野作业时需要完成什么任务,会遇到哪些困难,将披在人类学身上的神秘面纱毫不遮掩地揭开,丢得远远的。

巴利真的很惨。

阅读过程里每隔几页我都要心疼这位伟大的人类学家一回。

在来回路上因为当地的官僚系统大费周折。

开车遭遇车祸撞掉两颗门牙。

生病发烧在瓢泼大雨中坐在石头上大哭。

门牙被拔掉后塑料假牙又掉下来不得不用吹风机以一种很奇异的方法粘回去。

用巧克力贿赂酋长家的狗来驱赶捣乱的山羊。

……

但我同时也看到巴利的坚强意志力,他遭遇了各种艰辛却仍然坚持在适应着多瓦悠的生活,学习当地语言,努力去融入多瓦悠人的生活,感受他们的习俗,从中分析一些现象。

苦中带甜,笑中有泪。

3

你深深地卷入了他们的生活,又游离在他们的社会之外。

——《天真的人类学家》序章

读到这里的时候有些感触,突然觉得自己也是这样。生长在南京,大学来到遥远的重庆,现在已经大二了,似乎已经习惯了这里的生活,有亲近感,但也还是有距离感。

但更让我难过的并非这个,而是久而久之对于家乡的一种莫名其妙的疏离感。

小泥屋笔记的结尾章节有言:

世界少了他依然正常运转,这实在太侮辱了。当人类学旅行者远行异乡,寻找印证他的基本假设,旁人的生活却不受干扰,甜蜜进行。他的朋友继续搜罗成套的法国炖锅,草坪下的刺槐依旧长得很好。

有时候我在一整个学期结束后从重庆再回到南京,也会有类似的感受,明明是我所最热爱最依赖的家乡,却好像也隔了一层膜,除了最亲的父母家人,再没有人记得我。

我之于故乡,竟也被动成为了外来者。

最熟悉的陌生人。

我既融入不了作为异乡的重庆,也再回不到作为故土的南京,这种感觉说起来挺荒谬,也挺难过。

老师曾说田野考察要和当地人同吃同住,时间至少是十二到十三个月。我便异想天开地思忖,按照这个标准,作为一个外地人来到从未来过的重庆读书,四年为期,也算是一种意义上的田野作业吧。主要是感受江南地区与西南地区环境、文化、民俗各方面的差异,虽然可能写不出什么特别有价值的民族志。

这么说也不太好,价值这种东西实际上因人而异,因事而异。

4

如果要给我们小组起个外号,我觉得叫“十万个怎么办”小组甚好。

分组作业不是正规的田野考察,但也算是一个课题的考察了,而进行考察的整个过程可谓是一波三折。

想说的很多,都是零碎的思想片段,但我觉得还是有必要记录一下。

就像奈吉尔·巴利一样,我也算是第一次尝试去做一个天真的人类学家。

分组时老师把原来分的组全数打乱重新抽签,一开始不太适应,但后来觉得老师的做法在理。这是一种必要的锻炼,当你和不熟悉的人合作,对你的团体协作能力、团队意识、行动力、沟通力等各方面都是一种考验。

整个小组作业的过程里,我们基本上都是在做两件事,行动和思考。

做的最多的一件事就是不断地发现问题——“那我们怎么办呀?”

若我不是参与者,或许我也会振振有词地批判这种简单粗暴很没有技术水准的流程。

人类学家的工作在我看来其实就是人类最本质的两种日常。

行动。思考。

最初讨论出了八九个选题,小组成员不约而同地犯上了选择困难症。好不容易千挑万选从中选出了前四名,分别是“熬夜”“网络霸凌”“自媒体”“川美游客”,然后再次沦陷在选择困难症里无法自拔。

询问老师意见,老师满面微笑:“都很棒啊。”

眼看着隔壁组已经在大白纸上把计划和行程写得密密麻麻了,我们的心里仿佛挑了十五个水桶——七上八下。磨磨唧唧半天才拿出快刀斩乱麻的架势,敲定了“川美游客”这个主题,由于讨论时间过长,在别的小组展示详细规划的时候,我们组直接干干净净地写了个题目上去,场面一度十分尴尬。

就在这种略微有点忐忑的心理之下,考察正式开始。

小组最初研究的方向是“川美游客为什么那么多”,这个问题来源于有目共睹的现实,如今的川美,与其说是学校,不如说成了一个网红旅游景点,游客成群。那么如果要探究游客来川美的心理,最直接的方法便是采访。于是分工行动,我和小马负责简单的路访,小陶、小张和小刘负责跟踪式专访,就是专门找一个或几个游客进行深入采访,最后汇总。但这个安排随后出现了问题。

周三是我们计划采访的日子,我早早地起来,一看窗外阴云密布,耳边雨声淅沥,我心里也开始哗啦啦地下雨,大叫天要亡我。

你的天空可清朗?不,一点也不清朗!

环境引发的变故是在所难免的,就像《天真的人类学家》里,巴利为了看那一次割礼重返多瓦悠兰,结果因为一场黑色毛毛虫瘟疫导致计划泡汤。

人类学家的考察总有着无可避免的偶然性。

路访二人组带着悲壮的心情上路,十点抵达罗中立美术馆,这里一般是游客数量最多的景点。然而现实情况是,这个时间点一个人也没有。我们失落地溜进美术馆里转了一圈,发现美术馆里也没有几个人影。我们坐在一片黑暗中看了会儿纪录片,又看了会儿张晓刚的画,十一点从美术馆出来,发现渐渐地有游客了,大喜过望又有些战战兢兢。在纠结了半天“你先上”还是“我先上”的问题后,小马不负众望,一马当先,开始了第一位游客的采访。

采访教给我们的第一课大概就是与陌生人打交道,还有就是面对拒绝。第一位游客便是如此,后面的采访中也不乏拒绝采访的游客。这很正常,但毕竟没有人愿意品尝被拒绝的滋味。

采访也是学习的过程。我们在采访的过程里逐渐学会怎样委婉措辞,一点点把握询问的语气,最终剪辑出来的视频看起来很流畅,但这些都是建立在一次次的失败基础上积累经验的成果。当然,我们也遇到很多善意而热心的路人,得到回应的感觉很愉悦。有一个隔壁重师大的黑人小哥甚至操着一口流利的汉语自来熟地搭讪并说“加个微信吧?”

这日的游客以大爷大妈居多,三五成群,团团簇拥。

天空阴沉,时不时落点细雨,阿姨们的脸上却尽是明媚,咧着嘴说“下雨天跟你说嘛,空气质量好,我们觉得那个更舒服!”说着咯咯咯地笑起来。

她们一笑,我们的心里仿佛也阴云尽散。

你的天空可清朗?

是的,你呢?

我的天空也很清朗。

5

“凡有疑虑,进攻!”

——《天真的人类学家》

一波三折的第一折发生在周三中午,专访组要改变计划,这是我们组第一次对主题产生了困惑。

我们到教室开了次集会,小张认为专访和路访的区别不大而且实现率不高,提出改变调查方式,后来说要把专访改为做志愿者,研究川美游客觉得有哪些不方便的地方,差点跑题,我说这其实是两种视角,一般都是我们主动去问游客问题,而志愿者相当于我们等他们来问我们问题,两种视角的结合会比单独采访能得到的东西更客观也更有趣。

最终意见达成了一致。

周五天气晴好,路访二人组兴致高昂,颇有一副撸袖加油干的阵势,风风火火地在校园里捕捉游客,但效果竟然远不如阴雨的前两日,游客虽多,但要么是不愿接受采访,要么支支吾吾敷衍了事,要么回答千篇一律,采访如同挤牙膏,这时我方能体会到面对多瓦悠人时巴利的心境,你期待考察对象给出你想要的答案,但往往不能如愿。

志愿者组进行得也不顺利,几乎没有游客前来询问。小马濒临崩溃,在小组群里吐槽快坚持不下去了,她说这样能得出什么结论呢?说得我们几人也心里颤颤巍巍,举棋不定,大家说那怎么办,于是等上课的人下课后组员又在食堂碰了头,开展了即时的圆桌会议。

准确来说,是“方桌会议”。因为食堂没有圆形桌子。

这是小组第二次对主题产生困惑。

遗憾的是我们没有把这场“方桌会议”的过程录下来,因为过程其实很精彩,这其中充满了每一个组员不同观点的交流和碰撞,就像火柴在摩擦中生出火花,同时也把前路照亮了。

我们讨论到一个重要的问题——究竟是结论重要还是过程重要?

小马倔强地想要追求一个明确的结论。

小张却觉得我们未必能得到结论,我们所有的工作可能只能说明一些现象,我们把现象呈现出来,仅此而已。人类学家的田野考察也并非都能得出什么确切的结论,重要的是他进行田野工作的过程,他进行实践,进行交流,进行分析。

这个观点引起了众人的共鸣。

我说其实我们不用刻意去追寻一个明确的答案,我们就从拍摄的素材中寻找一些值得思考的地方,比如很多人说川美建筑和别的学校很不一样,是不是人们的一种对于非传统景色的猎奇心理?大多数人是通过网络、朋友圈、小红书、知乎攻略等了解到川美的,是不是映射出如今信息时代网络信息传播之快?

虽然我们是为了研究来川美游客的心理而问这些问题,做这些工作,但并不意味着我们必须囿于此,在考察过程中发现的问题往往比刻板地追求最初的硬性结果要更有意义,而且最终你会发现,这些衍生出的问题与我们研究的方向其实是一致的。包括我们小组内部所有的思考历程,从最初的决定,到中途的困难,碰壁,然后探讨辩论,发现新的思路和问题,我们在交流的过程中其实就可以逐渐地解决问题,并推动考察进一步的前行。

《天真的人类学家》中巴利重返多瓦悠兰最初的目的是多瓦悠人的割礼,而中途又因为男女性之间的对比思考突发奇想地去追寻“失落的乳房”的答案。有时你在不经意间发现的新事物,脑海中浮现的新问号,都可能指引着你接下来的方向。

田野考察过程中出现的新问题,是挑战,也是机遇,更是行动与思考相结合的升华。而结论,往往不是最重要的,过程里的收获则更有意义。

考察视频 第一部分:路访

采访&拍摄:赵诗嘉 马萍花

剪辑:赵诗嘉

6

世界上最遥远的距离不是生与死,而是美术馆就在眼前,你却不知道美术馆在哪里,从哪进。

“方桌会议”完毕,我们决定周六再拍一个下午,依旧摆桌子,立牌子,唯一增加的内容是找了托——我和小马同学。

后来我们发现确实当有人第一个来问问题后,那些徘徊在周围不愿靠近的人们会接二连三地围过来询问,不知道这是不是一种群体性的从众效应,但至少我们的努力还是有成效的。

周六的天气很清朗。

美术馆前被拉了一道封锁线,我们把桌子挪到了次日即将举行的摇滚马拉松指示牌边上,差点被很多人误认为是马拉松志愿者,好奇地凑过来问马拉松什么时候举办,我们还遭到了一个穿着西装好像是马拉松主办高管人员的大叔的调侃。

在人流量较大的条件下,考察进行得很顺利。很多游客拖家带口前来,小孩子叽叽喳喳地围着我们的桌子和摄像机转,跑来跑去的被家长们抓小鸡似的一把抓住。女生们纷纷整理着头发衣领在五彩砖墙前摆pose,笑容甜美。嬢嬢们着鲜红色大衣,打扮得花枝招展。一个阿姨若无其事地走到摄像头前面凑近了看,在我们的镜头中留下一只巨大的瞳孔。

从游客们来问的问题中我发现一个很有趣的现象,很多人明明就站在罗中立美术馆跟前了,却还是在问美术馆往哪走,或者总是想从出口进去,而不知道入口在学校门外右转。

可谓是近在眼前,远在天边。

其实我在川美带了一年多了,连川美哪里有公共厕所也不知道。这也可以作为一桩笑谈了。

考察视频 第二部分:志愿者

志愿者:陶婷 刘浩 张一杰

群众演员:赵诗嘉 马萍花

剪辑:刘浩

拍完视频,搬桌椅收工,我和小刘花了不少功夫对视频进行后期剪辑,我们又在教室详细讨论了接下来整合内容、制作PPT以及编纂演讲稿的事宜,小组的第三次危机应运而生——主题的模糊。路访视频一开始是针对川美游客为什么那么多的问题,而第二个则是从游客的提问中发现问题,前后似乎关联性薄弱。

我们七嘴八舌,最终决定把主题润色为“研究川美游客游览目的”,这其实与原主题也并没有偏差,小陶说路访是提问者视角,志愿者是被提问者视角,这其实就是关联啊,两个视角从正侧面分别反映了游客的一些行为。

我欣然赞同。研究游客为什么那么多其实就是研究游客为什么会来川美,那么提问者视角就是主动去了解游客的目的,而志愿者视角则是从游客的问题中分析他们为什么来川美,一般都去校园里那些地方,这也一种侧面回答主题的方式。

众人纷纷颔首,甚好,甚好。

粉笔在黑板上窸窸窣窣的摩擦,留下我们密密麻麻的慷慨陈词。

汇报前一天晚上,由于教室有别的同学用,我们就在早已黑灯瞎火的食堂二楼平台上坐下排练试讲,一片黑漆漆的诡异中,笔记本成了唯一的光源。亮光闪烁着,映出我们每个人疲惫又充满成就感的脸庞。

有那么一瞬间,我以为自己就是个人类学家。

7

短短千字语言无法详尽地描述我的感悟,这门课终究还是太过短暂,如白驹过隙,转瞬即逝。

我不是人类学家,学的也不是人类学专业,但这有限的时间里我也算是做了一回天真的人类学家,完成了自己无法想象之多的任务,经历了一连串过去所没有尝试过的事。

好似一场异想天开的奇幻旅行。

纵观整个小组作业的过程,不单单是一波三折的曲折与戏剧性,也有深思熟虑的考量,热火朝天的激烈讨论,令人忍俊不禁的闹剧。

不知不觉中我们已经不是单纯地为了做作业而去做作业,我们逐渐地把它当做一个有趣的实践活动,一个与他人交流、与世界建立联系的机会。我们通过这种方式来接触他人,感受世界,考察五彩缤纷的人世,并从中思考更宽广的宇宙,获得更多我们意想不到的东西。

这正是一个天真的人类学家的工作吗?

我想是的。

我们该不该天真?这个问题是不可一概而论的。

既要天真也不要天真。

在刚开始接触人类学以及田野考察的时候,不要太天真,不要抱着自己的主观臆断和带着误解的印象去评判——田野考察没你想象的那么舒服,人类学没你想象的那么简单。

而在你进行田野考察作业的过程中,你则需要一点天真,不必纠结于一味的学术死板,变得简单一点,学习巴利,以日常细微之处体现考察意义,想到什么,就做什么,发现有趣的事物,就记录,发现问题,就去想办法解决问题,就像书中所写——“凡有疑虑,进攻!”

天真,其实也是一种平常心吧。

《天真的人类学家》结尾有一段说道:

结束旅行总会带来哀伤与时光飞逝感。你因自己毫发无伤重返一个安全、可预期、黑色毛毛虫瘟疫不会推翻宇宙时间表的世界而如释重负。诸此种种,都让你以全新眼光审视自己,或许如此,人类学到头来终究是个自私的学科。

我坐于午夜灯下,长久思考。

人类学自私吗?这很难说,我始终认为自私和无私即便是相对的,也可以是相通的。

人类学归根结底研究的是人,是处于世界浩渺尘沙中的生命。

而田野考察的价值在于经历。

考察已然结束,但老师说,无论什么时候,只要我们还怀着一颗好奇心,那么这个世界永远会是有趣的,多彩的,有意义的,也是值得我们去不断探索的。

方兴未艾,永不落幕。

我还会继续吗?

“你的天空可清朗?”

在潮湿阴雨的重庆总是不由自主地想拒绝这个问题,但当我开始认真思考有关人类学的问题,却发现这句话某种程度上就像是人类学家的天真宣言。

你的天空可清朗?

你的世界可美好?生活可多彩?

生而为人,你对自己了解多少,对自己的世界了解多少?

今日你可还依旧保持着对事物的好奇,保持着对探索的欲望,对生活的热爱?

田野考察离我究竟有多少距离,人类学又在哪里的远方等待我再次与它相遇?

从某一个角度来说,人类学是一门入世的学问,是一趟不曾回头的追寻。

长久以来,我们的状态常常是“一心只读圣贤书,两耳不闻窗外事”,我们与现世的接触过少,以至于学习到的东西过于空泛苍白,而田野考察则让我入世。

暗红尘霎时雪亮,热春光一阵冰凉。

走入人间烟火,探索身边的细枝末节,真正感受这个世界的每一个角落,方能找寻到人的价值。

一场“旅行”短暂地落幕,更多场未来的旅行仍在路上。

长夜神秘莫测,明日灿烂如花,天空依旧清朗。

End.